Lo sguardo femminile in mostra a Forlì con “ESSERE UMANE”

di Giorgio Tassi

11 Ott 2021 - Altre Arti, Eventi e..., Arti Visive

Avevamo presentato la Mostra “Essere Umane” (https://www.musiculturaonline.it/essere-umane-il-mondo-raccontato-da-trenta-fotografe-donne-a-forli/) allestita presso i Musei San Domenico a Forlì. L’abbiamo visitata e Giorgio Tassi, fotografo, ce la racconta.

Può capitare di entrare in una libreria e di scegliere un libro dal titolo, essere attratti dalla copertina, pur senza sapere di cosa tratti il libro stesso.

Può essere questo il caso che mi ha portato a visitare la mostra fotografica presso i Musei San Domenico a Forlì.

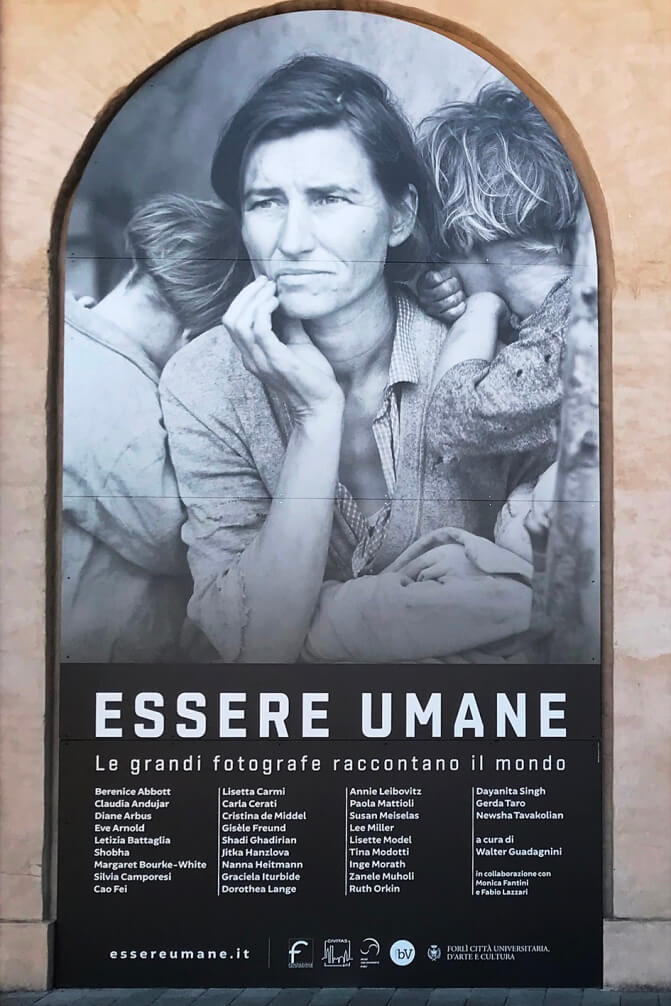

Un volto di donna, di madre, la mano destra appoggiata al mento, lo sguardo che si perde davanti, a cercare un “avanti”: due bambini appoggiati sulle spalle, un terzo addormentato sulle ginocchia: i volti nascosti, forse per non guardare quell’ ”avanti”, forse un gesto di pudore infantile per non mostrare le guance rigate dalle lacrime.

Questa è l’immagine di copertina.

Essere Umane, questo è il titolo.

Credo di poter dire che la scelta del curatore Walter Guadagnini (coadiuvato da Monica Fantini e Fabio Lazzari) sia stata straordinaria, per poter introdurre una selezione di oltre 300 immagini di 30 fotografe, che con i loro scatti hanno raccontato il secolo breve e l’inizio del nuovo millennio.

Un racconto che vede il suo punto di attacco nell’America degli anni trenta,

dove grazie alla diffusione delle riviste illustrate (Life esce con il suo primo numero il 23 novembre 1936) ed alla commercializzazione di apparecchi fotografici sempre più compatti e portatili (su tutte, la Leica nel 1925), il fotogiornalismo permette un nuovo modo di raccontare il mondo.

Se l’alba del novecento aveva visto l’Europa essere il continente di riferimento per ogni tipo di espressione artistica (la Francia con Parigi, ma anche la Germania e la Russia pre e post rivoluzione), la deflagrazione della Seconda Guerra Mondiale aveva spostato il baricentro nel Continente Amaricano, patria sicura per i numerosissimi artisti che qui trovarono rifugio dalle persecuzioni e dalla violenza.

Tutta la prima sezione, presenta immagini connotate dalla più stringente realtà di quegli anni: Lee Miller si misura con quella che Anna Arendt anni più tardi chiamerà la “banalità del male”, ritraendo gli ambienti domestici dove Hitler ed Eva Braun vivevano (famosa la foto della Miller nella vasca da bagno).

A seguire Gerda Taro, la Guerra civile spagnola, con la miliziana che si esercita al tiro sulla spiaggia e Tina Modotti con la rivoluzione messicana. Ma anche la stringente quotidianità americana, conseguente alla crisi del ’29, dove le foto di Margaret Bourke-White esaltano con geometrie nette il progresso sostenuto dal New Deal, mentre Dorothea Lange mostra in maniera altrettanto chiara le conseguenze di quella crisi, ritraendo quella larga parte di umanità che patì le conseguenze più dolorose: sua è Migrant Mother l’immagine di cui parlo sopra.

Interessante il percorso che compie Lisette Model, considerata a pieno titolo come una delle principali rappresentanti della “street photograpy”: per lei la fotocamera è un’arma e la città diviene zona di caccia. Le sue foto sono una spietata denuncia contro i costumi di una borghesia decadente. Il suo modo di fotografare, attraverso i riflessi sulle vetrine, annuncia lo stilema che sarà esaltato (da un’altra donna), da un’altra fotografa, Vivian Maier.

A partire dagli anni cinquanta, una serie di avvenimenti porteranno profonde trasformazioni di carattere geopolitico: dalla costruzione del Muro di Berlino, alla conquista dell’indipendenza di numerosi stati africani, dalla guerra di Corea, alla successiva guerra in Vietnam, passando per il grande salto che l’umanità fece

il giorno in cui Armstrong lasciò l’impronta sul suolo lunare.

Ma furono anche anni caratterizzati da eventi socioculturali, dalla nascita dei movimenti di massa: non furono solo gli studenti, i lavoratori a scendere in piazza, ma anche chi si oppose alla disparità di trattamento contro gli afroamericani o contro i gay e più in generale contro tutte quelle forme di esclusione e discriminazione.

Eve Arnold, scopre che ad Harlem ogni anno si svolgono centinaia di sfilate di moda, senza che nessun mass-media ne parli. Lei lo fa, lo fanno le sue foto, dove ritrae Charlotte Stribling, conosciuta come “Faboulus”, riuscendo così a dare voce ad una realtà che rappresenta uno spaccato della cultura locale ed una forma di protesta contro l’industria della moda gestita dai bianchi.

Lo fa Susan Meiselas quando intervista e ritrae le spogliarelliste del Club Flamingo, lo fa senza ipocrisia, dando voce a quelle figure che la società maschilista -voyerista – relegava ai margini della notte.

Lo fa Paola Mattioli quando, con i suoi scatti, trasporta la figura femminile da soggetto passivo, così concepito dall’iconografia dominante, al piano dell’autodeterminazione, del riconoscimento completo dei propri diritti incluso quello di esercitare il pieno controllo sulla propria immagine.

Lo fa Lisetta Carmi, quando alla fine del 1965, inizia a fotografare i travestiti che vivono ed esercitano nel centro storico di Genova.

Lo fa Carla Cerati, inviata dall’Espresso ad un evento mondano, che decide di fotografare con ironia l’umanità, la “bella gente”, protagonista della “Milano da Bere”.

Lo fa Graciela Iturbide, quando con i suoi scatti dà voce ai “mux”, figure maschili che sovvertono il genere sessuale nella comunità zapoteca, in una sperduta provincia del Messico.

Lo fa Dayanita Singh, quando sceglie di far conoscere al mondo la realtà degli eunuchi: le immagini che ritraggono la sua amica Mona Ahmed rappresentano un nuovo modo di raccontare il mondo dei transgender, lontano dai cliché che fino ad allora avevano dominato nella cultura indiana.

Il flusso prosegue con nomi che non hanno bisogno di presentazione: Annie Leibovitz, Letizia Battaglia, Jitka Hanzlova, etc. etc. fino a Nanna Heitmann (nata giusto 100 anni dopo Dorotea Lange); donne che raccontano un mondo, da cui molto spesso le donne sono state escluse, in cui hanno fatto fatica ad affermare il valore del proprio lavoro. Negli occhi di quella madre che Dorothea Lange consegna alla storia, lo sguardo traguarda un avanti: nello sguardo di Migrant mother c’è preoccupazione, ma non disperazione, c’è la fragilità di un essere umano davanti alla difficoltà, ma anche la solidità della madre che sostiene i suoi tre piccoli… che solo una donna, proprio perché donna è stata in grado di rappresentare.