Il teatro in musica di Giacomo Puccini. I suoi librettisti

di Alberto Pellegrino

10 Mag 2024 - Approfondimenti classica, Approfondimenti teatro, Letteratura

In occasione del centenario della morte di Giacomo Puccini proponiamo un saggio di Alberto Pellegrino sull’aspetto letterario delle opere del musicista e sulle figure dei suoi librettisti.

Nella seconda metà dell’Ottocento la grande stagione del melodramma romantico sta ormai tramontando, ha perso quella carica emotiva che accendeva le passioni popolari. La stessa cultura romantica viene progressivamente sostituita dalla Scapigliatura che si afferma come ricerca di libertà e come polemica antiborghese; da parte sua il Verismo impone uno nuovo rapporto con la realtà, mentre all’orizzonte si delinea la novità del Decadentismo, del Crepuscolarismo e tutte queste correnti letterarie finiscono per influenzare gli autori dei libretti d’opera.

Il teatro, che è sempre stato un termometro sociale, si assume il compito di far uscire il melodramma da uno stato di “sonnolenza”, creando un nuovo rapporto tra poesia e musica. Si sostiene che i libretti d’opera devono essere valutati come ogni altra opera teatrale e che i “nuovi poeti” del teatro in musica subiscono inevitabilmente un’attrazione verso le passioni quotidiane e i sentimenti più elementari; sentono un richiamano per la libertà immaginifica dei decadenti; guardano con interesse alla rappresentazione della storia vista come mito; avvertono l’ingombrante presenza dello scontro tra Bene e Male. Alla fine del secolo il libretto d’opera deve avere una struttura e una metrica funzionali all’azione scenica e alla musica; deve conquistare una sua autonomia con forme linguistiche e i valori poetici nuovi, una propria valenza ideologica per rivoluzionare i valori del mondo borghese con i suoi archetipi femminili per esaltare nuove e più libere figure di donna come Manon, Mimì e Tosca.

Arrigo Boito è il primo a compiere una rivoluzione con gli innovativi libretti del suo Mefistofele (1875) e della Gioconda di Ponchielli (1876), ispirandosi al grande poema del Faust e alla tragedia Angelo tiranno di Padova di Victor Hugo, ma adottando una versificazione e un taglio drammaturgico originali, per arrivare infine ai due libretti verdiani che evidenziano lo spirito della commedia (Falstaff) ed esaltano l’anima della tragedia (Otello) in una meravigliosa sintesi tra bellezza e morale, crudeltà e la gelosia come avviene nel Credo blasfemo di Jago e nell’addio di Otello alla gloria, alla bellezza e alla vita.

I LIBRETTISTI DI GIACOMO PUCCINI

La drammaturgia pucciniana si avvale di validi commediografi che “tutti senza eccezione, da Illica a Giacosa, mostrano una pulizia letteraria che sembrava ignota nel tempo passato…La vecchia librettistica, poco curandosi dei valori letterari, ardita e fantasticamente suggestiva…s’impegnava a dichiarare e a disporre i valori elementari del dramma, le linee di forza dell’azione e l’indicazione più sommariamente caratteristica dei personaggi. La librettistica nuova, tanto più attenta ai valori verbali da quando la questione della lingua era diventata oggetto di dispute politiche, messasi rapidamente in regola con il decoro della lingua e della letteratura, gabellava dietro la lucida vernice trame drammatiche assai volentieri attente a una teatralità persuasiva, ma facile” (M. Apollonio, Storia del teatro italiano, 1938-1950, vol. II, pp.633-634).

I personaggi pucciniani, in particolare quelli femminili, hanno una propria autonomia morale e sentimentale, una loro modernità determinata da una visione edonistica libera da ogni sovrastruttura etica, da una vena popolare che compie una sintesi tra elegia e sperimentazione, per cui il compositore e i suoi librettisti sono gli inventori di una nuova drammaturgia musicale che si colloca nella cultura del Novecento e che si rivolge con “naturalezza” a un pubblico ormai diverso. Puccini ha l’intuizione e l’abilità d’impiegare come librettisti sia i migliori drammaturghi di fine Ottocento e del primo Novecento, sia esperti professionisti che sono dei bravi artigiani della scena come Ferdinando Fontana (1850–1919), Carlo Zangarini (1873–1943) e Guelfo Civinini (1873– 1954), poeta, giornalista e commediografo di un certo successo.

Tra le maggiori personalità teatrali troviamo Marco Praga (1862 – 1929), autore di commedie (Le Vergini, La moglie ideale, La porta chiusa), che hanno tracciato uno spregiudicato ritratto dei costumi di fine Ottocento attraverso un’approfondita indagine psicologica di nobili personaggi femminili e di personaggi maschili conformisti, cinici e grettamente egoisti.

A sua volta Giuseppe Giacosa (1847–1906) è il più importante drammaturgo di fine secolo che, dopo avere esorditi con i drammi Una partita a scacchi (1871) e Il marito amante della moglie (1876), arriva al successo con le commedie di ambiente borghese Tristi amori (1887), Diritti dell’anima (1894), Come le foglie (1900), Il più forte (1904), nelle quali interpreta l’inquietudine e il disagio morale del mondo borghese. Come librettista di Puccini si distingue per la versificazione delle trame predisposte da Illica, mettendo in risalto la sua inclinazione per un intimismo psicologico e una sensibilità che si riflette soprattutto nei personaggi femminili.

Luigi Illica (1857–1919) è il più esperto e specializzato conoscitore dei meccanismi del teatro musicale ed è riconosciuto come il maggiore librettista dell’epoca post-verdiana. Autore di 35 soggetti per musicisti come Catalani, Mascagni e Giordano, non è un poeta, ma un drammaturgo dotato di un elevato istinto teatrale, di una inventiva capace di trovare le soluzioni per qualsiasi problema, di una particolare abilità nella divisione degli atti e nella successione delle scene, nel taglio teatrale da dare all’intera vicenda, nella costruzione dei personaggi. Illica ha dato questa definizione del libretto: “La forma di un libretto la fa la musica, soltanto la musica…Un libretto non è che la traccia…per questo io nel libretto continuerò a dar valore solo al modo di tratteggiare i caratteri e al taglio delle scene e alla verosimiglianza del dialogo, nella sua naturalezza, delle passioni e delle situazioni…il verso nel libretto non è che un’abitudine invalsa, una moda. Quello che nel libretto ha valore è la parola. Che le parole corrispondano alla verità del momento (la situazione) e della passione (il personaggio)”.

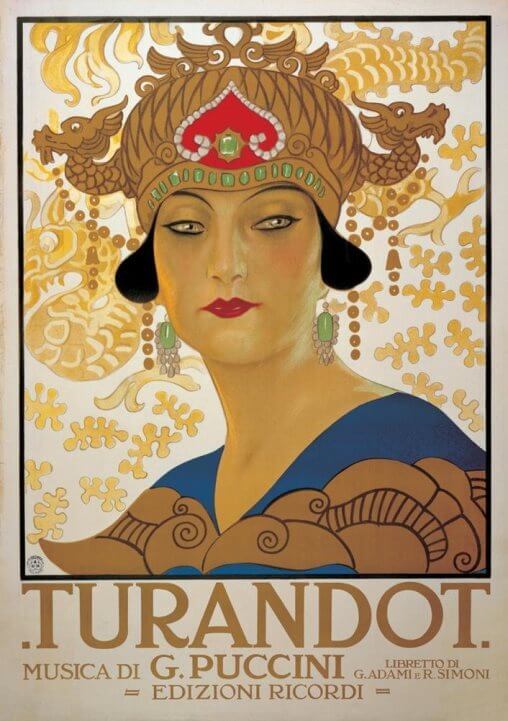

Giuseppe Adami (1878–1946) è un drammaturgo autore di celebri commedie come Felicita Colombo (1935) e Nonna Felicita (1936), che scrive per Puccini i libretti della Rondine e del Tabarro. Per Puccini scrive i libretti della Rondine e del Tabarro, quello di Turandot insieme a Renato Simoni(1875–1952), importante critico teatrale, sceneggiatore cinematografico e commediografo (La vedova, Tramonto, Cenere).

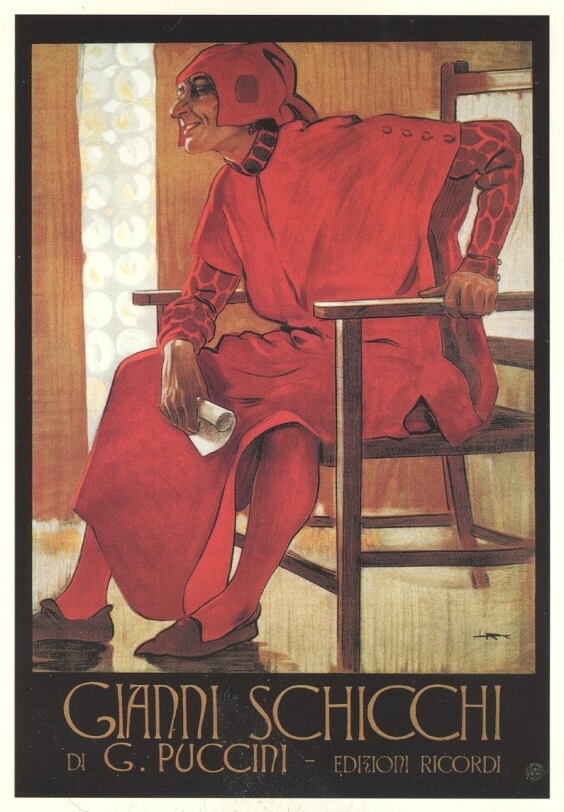

Gioacchino Forzano (1883–1970), sceneggiatore e regista cinematografico, è anche l’autore di drammi storici di successo (Lorenzino, Fiordalisi d’oro, Madame Roland, Ginevra degli Altieri, Danton, Campo di maggio, Villafranca) e di commedie d’ambiente borghese (Gli amanti sposi, Il dono del mattino). Per Puccini redige i libretti di Suor Angelica e Gianni Schicchi.

IL TEATRO IN MUSICA DI PUCCINI

Le Villi (1884)

È un’opera-ballo composta su libretto di Ferdinando Fontana, che segna l’esordio di Giacomo Puccini. In un villaggio della Foresta Nera si festeggia il fidanzamento fra Roberto e Anna, la quale diventa triste perché il fidanzato sta per mettersi in viaggio per Magonza, allo scopo di prendere possesso dei beni lasciatigli in eredità. Il giovane si lascia sedurre da una «sirena», dimenticandosi della fidanzata che muore di dolore. Abbandonato dall’amante, Roberto fa ritorno al paese per implorare il perdono di Anna, di cui ignora la tragica sorte. Il padre della ragazza invoca l’intervento delle Villi, spiriti vendicatori degli amori traditi, che si danno convegno in una notte di luna piena e fanno danzare convulsamente il traditore fino a provocarne la morte. Prima di perdere la vita, Roberto vede il fantasma di Anna che gli ricorda il tradimento di cui si è macchiato sotto la spinta di quel satanismo tipico della Scapigliatura milanese.

Edgar (1891)

È la seconda opera pucciniana, il cui libretto è ancora di Ferdinando Fontana che si è ispirato al dramma di Alfred de Musset La coupe et les lèvres. L’azione si svolge nelle Fiandre intorno al 1302 ed è una storia d’amore e morte che ha per protagonisti Edgar, la dolce Fidelia e la provocante zingara Tigrana, che spinge il giovane a scegliere una vita di dissolutezze. Quando Edgar si ravvede, sposa Fidelia che viene uccisa da Tigrana a sua volta condannata alla decapitazione. Il libretto è infarcito di elementi romantici ormai superati dai tempi e Puccini cerca di ammodernare questa storia, mettendo in risalto il contrasto tra amore spirituale e amore sensuale, dando rilievo alla diabolica Tigrana come espressione di una esasperata sensualità, mentre Edgar è una specie di Faust diviso tra la tentazione della carne e la voglia di redenzione spirituale con il risultato di fare un’opera contraddittoria, nella quale emergono alcune felici intuizioni come la provocatoria canzone di Tigrana intonata durante una messa in un contrasto tra sacro e profano che ritornerà nel primo atto di Tosca.

Manon Lescaut (1893)

Il libretto di questa opera s’ispira al romanzo dell’abate Antoine François Prévost Storia del cavaliere Des Grieux e di Manon Lescaut (1731) e alla sua stesura hanno lavorato ben quattro autori: Marco Praga è stato l’estensore del piano drammaturgico, poi Domenico Oliva, Giuseppe Giacosa e Luigi Illica sono stati chiamati a fare un complesso lavoro di variazioni e ricuciture con il risultato che il libretto compare senza un autore, pur avendo contribuito a fare di Manon un’opera originale e pienamente matura rispetto ai melodrammi di Daniel Auber (1856) e di Jules Massenet (1884). L’opera ha una passionalità e un drammaticità originali e segna l’ingresso del compositore nel grande melodramma europeo. In essa ribollono sentimenti umani e protesta sociale, trine e sensualità tra realismo e un morbido stile floreale-liberty, raggiungendo una straordinaria fusione tra commedia e tragedia. Il libretto, nel quale confluiscono Scapigliatura, Simbolismo e Decadentismo, presenta una sua elegante versificazione e una complessità musicale che sono la risposta a quanti giudicavano Puccini un autore mediocre e di corto respiro. Nasce la prima eroina pucciniana che “vive” in un continuo alternarsi di peccato e redenzione, ingenuità e greve sensualità (“La mia bocca è un altare/dove il tuo bacio è Dio”). Consapevole che il panorama musicale europeo è mutato, il compositore chiede ai librettisti di portare sulla scena l’accesa sensualità e la disperata passionalità di Manon che non è una dolce eroina romantica, ma una donna piena di contraddizioni: gentile e amorale, seducente e indifesa, opportunista e ingenua, capricciosa e malinconica, pronta a violare le convenzioni morali per sedurre e rubare pur di raggiungere una felicità materiale e sentimentale, in un’affascinante commistione di amore, civetteria, venalità e sensualità fino al limite della depravazione. Ha di fronte a sé il Cavaliere Des Grieux, un giovane pieno di speranze e illusioni che lo porteranno a condividere il tragico destino di Manon, che muore disperata con un ultimo sussulto da eroina decadente quando esclama “le mie colpe travolgerà l’oblio/ma l’amor mio non muore”.

La Bohème (1896)

Il libretto dell’opera è tratto dal romanzo Scenes de la vie de Bohème di Henri Murger e dal dramma La vie de Bohème. Illica scrive la prima struttura in quattro atti e cinque scene, che poi viene ridotta a quattro quadri seguendo una struttura circolare (In soffitta, Al Quartiere Latino, La Barriera d’Enfer, In soffitta). Giacosa è chiamato a lavorare come esperto versificatore per miscelare la spensieratezza bohémienne con il tragico destino che grava sull’innocente Mimì. I due autori del libretto hanno riprodotto fedelmente certi ambienti, ma hanno proceduto con ampia libertà nel creare situazioni comiche e drammatiche, nel disegnare il carattere dei personaggi; realizzando una valida struttura drammaturgica con un approfondito lavoro letterario che ha consentito a Puccini di esaltare la sua vena lirica.

Tosca (1900)

È un melodramma storico a fosche tinte, con un intreccio rapido e coinvolgente, una esplosiva miscela di sacro e sacrilego, di violenza e sadismo, di amore libero e sensuale che fa correre all’autore il rischio di scandalizzare il pubblico. Illica e Giacosa estraggono dal dramma di Victorien Sardou un piccolo capolavoro, perché introducono nel teatro lirico il senso dell’avventura, l’intreccio poliziesco, una narrazione dall’andamento dinamico e “spezzato” che imprime forza all’azione. L’avvicendarsi di scene spettacolari e violente (l’uccisione rituale di Scarpia, la fucilazione di Cavaradossi, il suicidio di Tosca) si fonde con una storia d’amore e di gelosia nel “cuore” di una Roma papale, dove il potere si materializza nella Chiesa di Sant’Andrea, nel Palazzo Farnese e nel Castel Sant’Angelo. Il libretto è denso di cupe e violente atmosfere, del potere ossessivo di Scarpia la cui passione straripa nel sadismo sessuale, dell’erotismo e della gelosia di Tosca che, nella sua ostentata teatralità, domina sempre la scena, passando dalla dolcezza all’ira, dalla passione all’ira, dalla sensualità a un ingenuo misticismo, dal tradimento al pentimento, più legata all’istinto che alla ragione. Tosca rimane sempre una diva avvezza a calcare le scene, decisa a recitare la sua parte anche quando scopre il crudele inganno di Scarpia con la falsa-vera fucilazione, scegliendo un’uscita di scena che la consacra diva per sempre. Puccini ottiene dai suoi librettisti un testo ricco di colpi di scena, ribaltamenti politici, tranelli, torture, amore e sadismo, con una devastante presenza del Male personificato da Scarpia-Satana, che ricorda con la sua “sfacciataggine” blasfema la demoniaca figura di Jago, nel segno di una perversa sensualità che esplode nella scena del Te Deum, quando viene allo scoperto la malvagità del personaggio che, mentre echeggia l’inno sacro intonato dal clero, progetta lo stupro di Tosca in un drammatico confronto tra la Città Celeste e la Grande Meretrice in un’agghiacciante e blasfema adorazione del Principe degli Inganni che prende il posto di Dio.

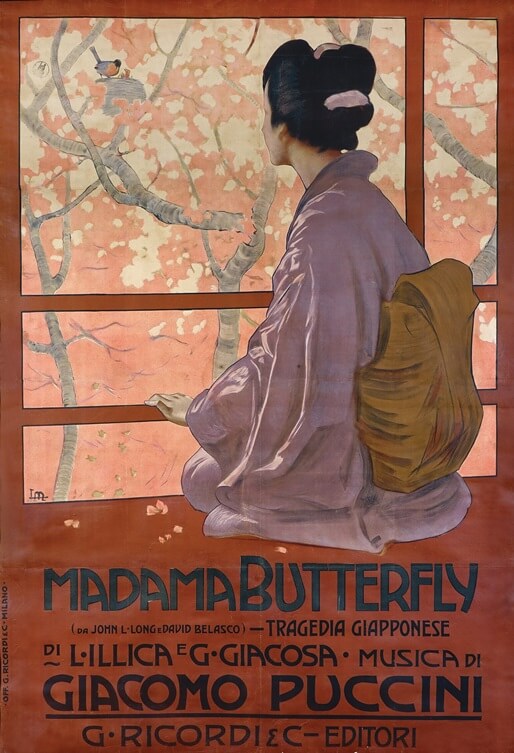

Madama Butterfly (1904)

Questa opera affronta per la prima volta il tema del turismo sessuale in una feconda fusione tra decadentismo liberty e “crudeltà espressionista” con qualche concessione al sentimentalismo. Attratto dall’esotismo di moda, Puccini sceglie il dramma di David Belasco (1900), un artigiano del teatro che ha avuto una grande successo in vita, ma che non ha lasciato un segno significativo nella drammaturgia nordamericana del Novecento. Illica e Giacosa, che si rifanno anche alla Madame Chrysanthéme di Pierre Loti (1887), senza voler fare un’indagine antropologica, riescono a individuare i principali caratteri della cultura nazionale giapponese caratterizzata da un forte senso dell’onore spinto fino al sacrificio della vita in un drammatico confronto con l’arrogante e supponente superiorità di un americano che seduce e abbandona una povera geisha. La vicenda contiene tutti gli ingredienti che Puccini è solito definire il “ricatto dei sentimenti”, mescolando esotismo e Art Nouveau. Dopo un clamoroso insuccesso nel debutto alla Scala, Puccini costringe gli autori a una radicale revisione del testo con un ammorbidimento dell’antiamericanismo e della concezione colonialista di Pinkerton, introducendo l’aria “Addio, fiorito asil” per ridimensionare il maschilismo e l’ipocrisia del personaggio. Nello stesso tempo pretende che la protagonista abbia un maggiore risalto tragico, collocandola al centro di un dramma psicologico, facendone la vittima di uno straniamento dalla realtà e di una fuga nel sogno e nel mito, per cui la giovane passa dall’estasi amorosa a un’attesa spasmodica tra dubbi e speranze destinate a infrangersi contro l’egoismo e l’edonismo maschili fino al suicidio finale, che assume la valenza di un martirio. Quasi tutti gli altri giocano con i sentimenti di Butterfly che finisce per essere stritolata da un ingranaggio che la vede prima sposa felice, poi moglie illusa, infine suicida una volta che ha preso coscienza di una tragica realtà.

La fanciulla del West (1910)

Dopo il successo di Butterfly, Puccini ricorre ancora a un dramma The girl of the golden West di David Belasco, nel quale si rappresenta una storia di cow boy, minatori, banditi e sceriffi lontana dal mondo del compositore, che viene abbandonato dai suoi tradizionali librettisti e deve ricorrere a due artigiani della scena come Guelfo Civinini e Carlo Zangarini, autori di versi modesti e di una vicenda che ha una scarsa funzionalità drammaturgica. Siamo nella California del 1850 ai tempi della febbre dell’oro e tutto ruota intorno a Minnie, la giovane padrona di un locale frequentato dai minatori del vicino campo di lavoro, per i quali rappresenta l’amica, la consolatrice, la confidente. Il rude sceriffo Jack Rance vorrebbe sposare la ragazza, ma un bandito, che cerca di riscattare la propria vita, arriva a conquistare l’amore della candida Minnie. Quando il bandito, ormai pentito, è catturato e sta per essere impiccato, la giovane è pronta a giocarsi la sua vita in una partita a carte dove arriva persino a barare. Ma lo sceriffo, al pari di Scarpia, l’inganna e sta per eseguire l’impiccagione, quando Minnie arriva armata di pistola e riesce a convincere tutti a perdonare l’uomo che ama per poi partire con lui verso nuove terre. Non vi è niente di originale se non un malinconico lieto fine, per il resto si ritorna al groviglio dei sentimenti, al triangolo di una donna innamorata, di un avventuriero in cerca di redenzione, di uno sceriffo carnale e violento con intorno una folla di minatori, pellerossa, giocatori, pistoleri e banditi che ricordano i film western americani. Dopo la sentimentale Mimì, la tenebrosa Tosca, la tragica Butterfly, arriva questo “polpettone” dove si mescolano sentimentalismo e brutalità, avidità dell’oro e abbrutimento dell’alcol, voglia di redenzione e richiami alla Bibbia, un’opera a cui si vorrebbe conferire un peso drammatico sulla base di sentimenti schietti, semplici e popolari, riuscendo solo a creare un nocciolo emotivo intorno alla protagonista femminile che rimane l’unico sogno capace di scaldare i cuori nel ricoprire il ruolo di amica, sorella e oggetto del desiderio sessuale.

La rondine (1915)

Nata come un’operetta su un libretto di Heinz Reichert ed Alfred Willner, non soddisfa Puccini che chiede un nuovo testo al commediografo Giuseppe Adami per trasformarla in una “commedia lirica”, ambientata durante il Secondo Impero e incentrata sul personaggio di Magda, una cortigiana che aspira a una vita migliore e che troverà un amore autentico nel giovane Ruggero. Quando i due amanti si trasferiscono sulla Costa Azzurra, la giovane è insoddisfatta e lascia l’uomo prima di celebrare il matrimonio per fuggire come una “rondine” e ritornare alla vita di prima. Fin troppo chiari i riferimenti alla Traviata con l’obiettivo di coniugare il melodramma drammatico con la “leggerezza” dell’operetta francese e viennese in un trionfo di sentimenti stemperati dalla ricerca dell’attimo fuggente, del godimento e della malinconia. L’opera rimane tra le meno riuscite del musicista toscano, nonostante gli sforzi di Adami che non riesce a conciliare dramma e commedia in un continuo alternarsi di passaggi discorsivi e passaggi lirici, mentre Puccini tenta di alleggerire l’insieme introducendo valzer viennesi, tanghi argentini e moderne danze nordamericane come l’one step e lo slow fox.

Il Trittico

Da tempo Puccini sta pensando a tre atti che riuniscano i generi drammatico, lirico e comico, per cui nasce questo “Trittico”, che si apre con Il Tabarro ispirato dal romanzo La Houppelande di Didier Gold (1910), un “grand guignol” ambientato sulle rive della Senna, dove gli scaricatori conducono una vita segnata dalla miseria e dalla violenza, dall’adulterio e dalla morte. Il libretto di Giuseppe Adami è incentrato su un tema ricorrente fatto di erotismo-amore-gelosia-morte: Michele, un uomo di 50 anni, è il marito di Giorgetta che di anni ne ha 25; abituata alla spensierata vita parigina, ora si consola con Luigi, il suo amante ventenne. La giovane non è una predatrice del sesso, ma un essere umano che vuole dimenticare la perdita di un figlio e cerca di inseguire un sogno di felicità lontano da un uomo verso il quale non prova più alcun sentimento. L’adulterio diventa una forma di ribellione alle regole sociali, un modo per fuggire da una realtà tragica e malefica come la nebbia che avvolge la Senna e che accompagna le squallide esistenze di questi “vinti” verghiani, che scandisce i loro ritmi di vita, che distrugge sogni e speranze di un sottoproletariato segnato da un duro lavoro, il quale trova le uniche consolazioni in una bevuta tra amici e una danza al suono di un organetto. In questo clima di alienazione e di passeggera allegria, s’inserisce la storia d’amore di due amanti, dove la sensualità si mescola con la paura e sfocia nel delitto, quando Michele, dopo avere scoperto il tradimento della moglie, sente di aver perduto l’amore che era l’unico spiraglio di felicità in una vita miserabile e condanna la donna a vivergli accanto avvolta in quel tabarro che un tempo era il loro nido d’amore.

Il libretto di Suor Angelica (1917), scritto da Gioacchino Forzano, è ambientato in un convento di monache di fine Seicento e ha per protagonista una giovane aristocratica costretta ad abbracciare la vita monastica per scontare un peccato d’amore e una gravidanza da nascondere. Angelica ignora cosa sia accaduto al suo bambino e, solo con l’arrivo della vecchia e algida Zia Principessa, apprende che il piccolo è morto da due anni. Insensibile allo strazio di una madre, l’implacabile zia è venuta per chiedere un atto di rinuncia della quota di patrimonio della suora, destinata a formare la dote della sorella prossima a sposarsi. Angelica, che non s’interessa delle ricchezze, firma il documento liberatorio, mentre si fa strada in lei l’idea del suicidio. Assume pertanto una bevanda velenosa, ma è subito assalita dal terrore di essere in peccato mortale e implora il perdono della Vergine, che appare miracolosamente e con gesto materno sospinge il suo bambino fra le braccia della suora che spira dolcemente. Dopo una certa leziosità iniziale, la vicenda assume toni tragici con l’apparizione della Zia Principessa, una delle figure più crudeli del teatro pucciniano che infierisce su una giovane tormentata dalla colpa, la quale ha subito le angherie di una classe sociale moralista e bigotta, è stata privata del diritto alla maternità e rinchiusa in un mondo senza tempo da dove uscirà solo con un miracolo che non ha un valore edificante, ma è il suggello poetico di un dramma.

Gianni Schicchi (1918) è un atto composto su libretto di Gioacchino Forzano, che riprende un personaggio dantesco, un falsificatore di testamenti condannato nella decima bolgia nel XXX canto dell’Inferno, un simbolo del disprezzo di Dante per la “gente nova”, la classe sociale dei borghesi arricchiti. In questo piccolo capolavoro comico viene rovesciato il giudizio negativo sulla borghesia del denaro, mentre gli aristocratici sono descritti come persone grette e stolte giustamente beffati da Gianni Schicchi, un uomo furbo e intrigante, più vicino a Machiavelli che a Dante. Nella storia c’è anche una coppia d’innamorati, Lauretta e Rinuccio, che appartengono alle due famiglie degli Schicchi e dei Donati e che rappresentano la nuova unione delle due classi sociali. Quando Boso Donati muore, per evitare che il suo patrimonio vada a un convento di frati, i suoi legittimi eredi chiamano Gianni, un noto falsificatore di testamenti, il quale si traveste da Boso, si finge moribondo e detta al notaio un testamento nel quale destina a se stesso tutti i beni dei Donati, facendosi beffe di questa arrogante aristocrazia. Tutta la vicenda è animata da un vorticoso ritmo cinematografico e l’insieme dei personaggi forma un affresco che vuole essere la sarcastica condanna di un’umanità prigioniera di un sordo materialismo, a dimostrazione che l’astuzia e l’amoralità borghese hanno il sopravvento su un’aristocrazia che conserva solo la superbia del passato.

Turandot (1924)

Questo libretto nasce dalla collaborazione di un esperto uomo di teatro come Giuseppe Adami con Renato Simoni, un affermato commediografo e critico teatrale che conosce il mondo orientale e il fascino delle Mille e una notte. In questo clima culturale si colloca il rinnovato interesse per le fiabe drammatiche di Carlo Gozzi, per cui i due librettisti suggeriscono a Puccini di utilizzare la Turandotte del poeta veneziano (1762), che valorizza “l’inverosimile umanità del fiabesco” e mette in primo piano l’esaltazione amorosa di una donna che ha soffocato sotto la cenere del tempo il suo grande orgoglio. Puccini abbandona così le sue eroine positive e rimane affascinato da questa crudele regina di un barbarico regno, dove i pretendenti alla sua mano sono sottoposti alla prova di tre enigmi che non ammettono alcun errore che viene altrimenti punito con la morte. Secondo un collaudato schema di lavoro, uno specialista del teatro (Simoni) ha il compito di scrivere la trama, mentre un altro esperto (Adami) provvede alla versificazione. I librettisti trasformano la capricciosa principessa della fiaba di Gozzi in una giovane gelida e spietata, decisa difendere la sua incontaminata verginità; introducono inoltre altre novità: le tre maschere della Commedia dell’arte sono mutate in tre dignitari di corte che rappresentano la chiave comico-ironica secondo il modello dei fools scespiriani; la schiava Liù è destinata a sacrificarsi per amore del suo padrone; il principe ignoto (Calaf) disgela la principessa con un sensuale bacio, facendole superare il trauma ancestrale del suo odio verso tutti i maschi e permettendo il suo “ingresso tra gli umani per via dell’amore”. L’opera si fonda su forti contrapposizioni drammaturgiche (crudeltà-generosità, morte-amore, fallimento-successo, gelo-calore erotico), introducendo una serie d’innovativi registri grotteschi, patetici, eroici e tragici che fanno di Turandot l’ultimo grande melodramma del Novecento. Alla crudeltà della principessa si contrappone l’amore fedele e segreto di Liù; alle tre tentazioni di Turandot (sensualità, ricchezza e gloria) risponde il trionfo di Calaf che scioglie i tre enigmi (speranza, sangue, Turandot) e s’impone come l’eroe “redentore” che riporta la luce solare in un mondo di tenebre e di sangue. Il personaggio di Turandot, che “rinasce” come “fiore mattutino” nella luce dell’alba e segna la vittoria di una nuova divinità (“Luce del mondo è Amore”) contro un ordine tenebroso e tirannico, è stato sottoposto a un’analisi psicoanalitica che parte dal ricordo di un’ava rapita e violentata che ha segnato la personalità di Turandot: mentre per Gozzi la principessa è mossa dal desiderio illuminista della conquista della libertà, per i librettisti la crudeltà di Turandot è causata da un trauma di tipo freudiano che la rende una donna defraudata della propria femminilità, costretta a nascondersi dietro enigmi intrisi di sangue che ricordano quelli della Sfinge sconfitta da Edipo. Tutti i personaggi sono assoggettati a un processo di umanizzazione: Calaf ricorre all’intuizione più che alla ragione per ritrovare la propria identità; Liù rappresenta la donna sottomessa al potere maschile a causa di un sentimento amoroso; la stessa Turandot è una donna costretta a misurarsi con le sue patologie per arrivare a una totale “conversione” che possa liberarla da vecchi modelli e stereotipi culturali. All’inizio la principessa non si ritiene una comune mortale ma un essere potente e invincibile (“Cosa umana non son… /Son la figlia del cielo/libera e pura! …/ Tu, stringi il mio freddo velo, /ma l’anima è lassù”) per poi ritornare sulla terra e scoprire la potenza salvifica dell’amore.