Il “Simon Boccanegra” a Roma: quando il potere logora chi ce l’ha

di Andrea Zepponi

9 Dic 2024 - Commenti classica

Nuovo allestimento, al Teatro dell’Opera di Roma, del “Simon Boccanegra” di Giuseppe Verdi. Profonda lettura dell’opera da parte del direttore Michele Mariotti. Ottime le voci. Alla fine, applausi unanimi, calorosi e convinti per tutti.

(Foto Fabrizio Sansoni-Opera di Roma)

All’epoca del suo Simon Boccanegra Verdi lavorava ormai al di fuori di quella “galera” in cui si era costretto fino al Rigoletto (1853): nel 1856 poteva ben attenersi ai tempi necessari per la composizione senza lasciarsi determinare dalle esigenze degli impresari e dei cantanti. Semmai da quel momento si stava affermando la figura dell’editore come motore portante della produzione musicale. Non va neppure sottovalutato il periodo storico di cui Verdi è sempre testimone puntuale e consapevole: le trasformazioni vissute dalla società italiana dalle guerre d’indipendenza all’unità e ai problemi dell’Italia postunitaria che il musicista non mancava di deplorare nelle sue lettere. La versione definitiva 1881 del Simone presuppone l’istaurarsi nella costellazione culturale del compositore di altre figure dominanti oltre all’editore Tito Ricordi: erano i tipici intellettuali della Scapigliatura milanese Arrigo Boito e Franco Faccio che guardavano all’Europa quando questa significava Wagner e cultura tedesca. In queste coordinate storico-culturali si colloca la decisione di un Verdi, nel 1879, già attivo con Boito al progetto di Otello, sollecitato dallo stesso Ricordi, di rivedere il Boccanegra che ebbe la sua prima trionfale alla Scala tre anni dopo. Un’opera a sfondo politico-sociale correlato a delicate vicende familiari dove il potere – come spesso accade in Verdi- è onusto di brutali sventure e perdite dolorose. Egli l’aveva già fatto in particolare ne I due Foscari e nel Don Carlo(s) dove i regnanti soffrono più o non meno dei propri soggetti. Per la drammaturgia verdiana il potere nasconde sempre qualche colpa dal primordiale Nabucco al culminante Macbeth, eccezion fatta per quel libertino del Duca di Mantova il quale, interessandosi più di donne che di regno, poteva ben andare libero da ogni patimento per cui l’adagio volgarone ma efficace “chi comanda fotte” può essere rovesciato in “chi fotte non comanda”. Ma Don Carlo dell’Ernani e Filippo II sono tutt’altro che goderecci. Il rifacimento del Boccanegra interessò infatti soprattutto la sua dimensione politica, il secondo atto, culmine drammatico di tutta l’opera. In più l’arte affinata dell’ultimo Verdi di gestire il suono strumentale che si fa esso stesso teatro aggiungendo materiale semantico a quanto già dicono i personaggi sulla scena, e l’armonia sempre più sofisticata e drammaticamente efficace.

La fascinazione strumentale e vocale di quest’opera, la quale non è mai stata veramente popolare e conobbe pieno riconoscimento solo negli anni ’70 del secolo scorso, è risultata protagonista nella sua esecuzione e messa in scena in un nuovo allestimento al Teatro dell’Opera di Roma il 3 dicembre scorso sotto il gesto direttoriale di Michele Mariotti alla guida dell’Orchestra dell’Opera di Roma la cui profonda lettura dell’opera inizia dal suo primo Boccanegra al Comunale di Bologna nel 2007: fin da quel momento il direttore pesarese ha maturato sempre più l’idea che il Simone ha una modernità tale da risultare non solo musica ma anche “prosa musicale” che sfora nel cinematografico con le sue inquadrature realizzate attraverso espedienti musicali innovativi, ad esempio la maledizione di Paolo che viene isolato in un inquietante primo piano. Opera chiaroscurale quali poche altre, nella scrittura del Simone il cromatismo maggiore-minore crea un flusso descrittivo e umorale da intendersi in senso affettivo e in senso fisico cioè liquido come il mare genovese vagheggiato da Simone, universo simbolico, elemento inafferrabile come i rapporti interpersonali, instabile come il potere, capace di furiose tempeste e di placidi abbandoni alla vista delle onde incantate dal sole: il mare è appunto il corrispettivo del mondo umano, ma al contempo lo trascende. Nel Verdi degli anni ottanta, ormai padrone di tutti i suoi strumenti espressivi, ogni singolo elemento, anche minimo, è in grado di concorrere alla significanza di un linguaggio poetico totale.

In questa direi storica riuscita musicale di uno dei capolavori verdiani, dovuta alla solidità orchestrale e delle voci che hanno vantato la presenza di quanto c’è di meglio nel panorama lirico, il baritono Luca Salsi in Simon Boccanegra ha ricreato il ruolo eludendo le sovrastrutture veriste di alcune frasi veementi del tipo “E tu, ripeti il giuro!” nonché attendendo alla resa tecnica espressiva della parte più affettuosa come tutti i suoni collocati su tessitura acuta baritonale voluti da Verdi in piano o pianissimo: magistrale ed espressivo fino in fondo l’artista lirico è risultato affascinante nell’ira e accorato nella calma dei momenti più teneri con Amelia, non potendo essere diverso da chi va “gridando pace e amore” in un pessimismo ammantato della stessa morbida coltre screziata come l’ermellino del suo manto dogale. Tutto questo realizzato con la voce in tenuta magniloquente ha fatto del baritono il più applaudito della serata.

Tra le voci scure che affollano l’opera l’altro baritono Gevorg Hakobyan in Paolo Albiani ha ritagliato una parte di grandezza scultorea che spandeva oscurità cosmica nella resa di un vilain ormai sfrondato dai tratti tradizionali e capace di far balenare la vocalità di uno Jago dall’Otello.

Non da meno lo Jacopo Fiesco di Michele Pertusi, basso rossiniano naturalizzato verdiano, ha tenuto la miglior tinta della sua tempra non esente da qualche sporadica vuotezza in poche note gravi del terzo atto, quando forse la stanchezza si è fatta sentire, ma non certo nella famosa aria iniziale “Il lacerato spirto” dove ha brillato della consueta luce propria. Il suo profilo scenico vocale è sempre sano e saldo.

Con la Maria Boccanegra (Amelia) di Eleonora Buratto la regia di Richard Jones ha voluto dare compimento alla serie di figure femminili verdiane che irrompono nel mondo maschile della politica in forza dell’autorità degli affetti, un percorso che Verdi aveva iniziato con la Lucrezia Contarini dei Foscari: qui Amelia sovrasta la folla che ha invaso il palazzo dogale, emerge su tutte le contese brutali del mondo maschile e riesce con un trillo e risoluzione sulla parola “Pace!” a riecheggiare l’irenica esclamazione del padre come esponente di un mondo femminile che partecipa alla vicenda politica dal di dentro come amante di un presunto rivale del padre cui Simone lascerà il regno in punto di morte pervaso di sublime magnanimità. L’esaltazione della parola scenica verdiana è al culmine allorché i nomi di “figlia” e di “Maria!” galleggiano sulla scena e contribuiscono a quell’aura di sublimità. La Buratto è un soprano lirico autentico in grado di controllare la voce di petto e di riuscire immacolata nella zona acuta, lo si era già sentito nella sua Amelia con Muti sul podio: il virtuosismo del ruolo non risiede certo nel suddetto trillo ma proprio nella flessibilità di passare da un registro all’altro con la morbidezza dovuta al carattere del personaggio che comunque non denota fragilità ma fermezza. L’aria “Come in quest’ora bruna”, antesignano del monologo verista femminile, è stata offerta dalla Buratto con sensibile differenziazione espressiva dei gruppi strofici.

Degna sua controparte è il Gabriele Adorno del tenore Stefan Pop il quale ha onorato splendidamente la parte con quel surplus di accenti personali che fanno l’artista di canto: l’aria “O inferno!… Sento avvampar nell’anima” era interpretazione lirica perfetta di una vocalità dalle reali qualità timbriche in grado di fondersi ma non confondersi con la notevole compagine strumentale sottesa al brano; generoso nella espansione vocale ha delineato un Adorno credibile e appassionato. Applauditissimo.

Il valore scenico-vocale delle restanti parti di fila era consono a un teatro di prima grandezza come il Costanzi: Luciano Leoni in Pietro, Angela Nicoli nell’Ancella di Amelia e Michael Alfonsi nel Capitano dei balestrieri. Per una delle opere più corali di Verdi occorreva il valoroso Coro del Teatro dell’Opera di Roma a riempire tutti gli spazi del teatro con la pervasività sonora delle sue sezioni ben collocate scenicamente e vocalmente mercé la perizia del Maestro del Coro Ciro Visco.

Per venire al lato visivo dello spettacolo il regista Jones ha voluto dirottare l’epoca richiesta dal libretto in un ‘900 che egli definisce “pervaso da stati profondamente malinconici”.

Con le scene e i costumi di Antony McDonald la regia “ha scelto d’immettere il plot in un’estetica squadrata e razionale, di nitidezza onirica, che richiama l’architettura del periodo fascista, poiché considera Simon Boccanegra una sorta d’immensa rappresentazione della malinconia e tale sentimento gli fa pensare alle privazioni dell’Italia negli anni successivi alla guerra, subito dopo la caduta del Fascismo.”. A questo cenno programmatico il regista e lo scenografo hanno corrisposto in modo piuttosto coerente soprattutto dal punto di vista attoriale, ma i riferimenti agli anni post-bellici e alle strutture Fasciste non si coglievano, anzi non c’erano proprio. Si sentiva invece il bisogno di spiegarsi perché al di fuori della sfera politica tutti i personaggi vestissero di Novecento mentre i “politici”, Simone compreso, fossero ammantati di toghe nere con soggoli e collari dorati di sapore massonico, mentre tra il coro giravano jeans, T-shirts, fuseaux, salopette, giacche a vento marinare e altri vestimenti molto più odierni di quelli degli anni ’40-‘50. Un netto stacco sociale tra il popolo plebeo e i patrizi detentori di un potere elitario e paludato? Ma allora si poteva tranquillamente risolvere con la storica contrapposizione parlamentare tra partiti di destra e di sinistra. Nessun bisogno di toghe quindi. E invece no. Amelia, dopo l’agnizione, passa da maglietta e pinocchietti scuri a un severo e classico tailleur scuro. E perché mai in pieno dopoguerra, quando le armi da fuoco si trovavano quasi a ogni angolo di strada, i soli mezzi per offendere erano all’arma bianca? Paolo, portato al patibolo, viene sgozzato; quanto di più lontano dalle esecuzioni di quel tempo. Tanto è vero che si è dovuta affidare al maestro d’armi Renzo Musumeci Greco la gestione degli oggetti contundenti. Ma tra questi neppure una baionetta, solo spade e machete fuori tempo e luogo. Evidentemente l’idea di base faceva abbastanza acqua da tutte le parti per essere seguita in toto e ci si poteva ben accontentare che la disposizione di cantanti e coro non era disturbante per chi era sopra e di fronte al palcoscenico.

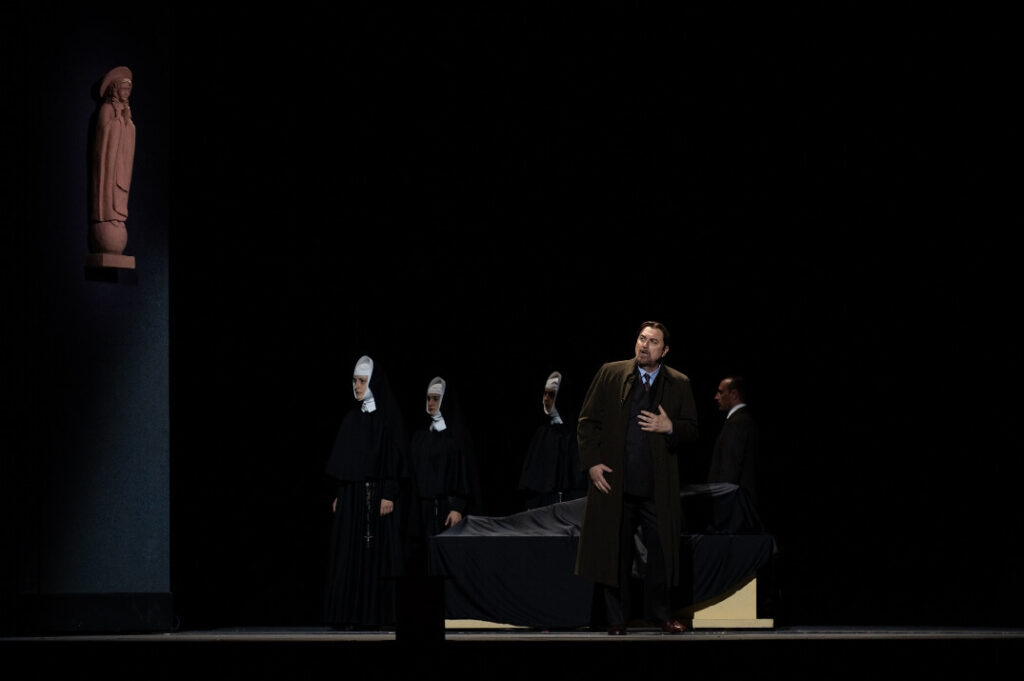

Piuttosto la scena del prologo conteneva una pallida allusione alle piazze metafisiche di De Chirico con tanto di faro in fondo a sinistra e palazzo Fieschi a destra (come da libretto) la cui parete frontale si apriva rivelandone l’interno con il funebre apparato della madre di Maria, la figlia di Fiesco circondata da suore: una soluzione di certo impegno tecnico ma che costava il ridicolo squadernamento dell’intera facciata di un palazzo dalle fattezze già improbabili e quasi fumettistiche. Difatti il ricorso all’onirico (leggi: vanvera) è la consueta ancora di salvezza in questi casi.

Meglio la scena del primo atto con gli spuntoni di scogli e un faro ben più credibile in posizione apicale alla luce notturna irrorata da quella del faro: qui si avvertiva davvero il respiro della marina. Nella sala del Consiglio il minimalismo di una scalinata dove collocare i movimenti sulla scena era funzionale anche al canto: Amelia al suo culmine sovrastava gli astanti proposta come simbolo di una invocata quanto impossibile concordia ordinum. La ticoscopia in cui dalla sala consiliare si assiste alla sommossa della folla inferocita veniva attuata con pannelli che scendevano e salivano come sipari a formare finestre da cui si affacciavano Boccanegra e Consiglieri nobili e popolani.

Nel secondo atto la scena non presentava particolari problemi se non nella sua sobrietà piuttosto british che italica.

Il terz’atto tornava a dividere la scena in due, ciclicamente, come nel prologo e affermava il divario insanabile tra le due classi di cui Simone, da corsaro, aveva scalato il governo e poi, da doge avvelenato, si disponeva morendo sullo stesso catafalco dove era stato posto il corpo della sua amata Maria.

Corrispondenze e associazioni sparse qua e là nello spettacolo riscattavano in parte l’inconsistenza della idea registica di base e accendevano la fantasia dello spettatore che riusciva a valorizzare le figure dei cantanti e le movenze dei figuranti abilmente mossi dalla coreografia per i movimenti mimici di Sarah Kate Fahie.

Le luci di Adam Silverman seguivano fedelmente il carattere atmosferico connesso all’umore della situazione scenica.

Alla fine, applausi unanimi, calorosi e convinti per tutti e per una produzione che fa sperare un magnifico proseguimento della maggiore stagione operistica romana.

Nel video Michele Mariotti ci parla del Simon Boccanegra: