Giacomelli/Burri. Un fotografo e un pittore della materia

di Alberto Pellegrino

1 Ott 2021 - Altre Arti, Eventi e..., Arti Visive

Riflessioni sulla Mostra Giacomelli / Burri. Fotografia e immaginario materico tenuta a Senigallia e che proseguirà il suo “viaggio” a Roma e Città di Castello.

Crediti fotografici:

- Per le fotografie di Giacomelli: Mario Giacomelli, Storie di terra – Archivio Mario Giacomelli ©Rita e Simone Giacomelli.

- Per i quadri di Burri: Alberto Burri, ©Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri – Photo Alessandro Sarteanesi.

Nel Palazzo del Duca a Senigallia si è tenuta dal 1° luglio al 26 settembre 2021 la mostra Giacomelli / Burri. Fotografia e immaginario materico a cura di Marco Pierini, promossa dalla Fondazione MAXXI, dalla Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri e dell’Archivio Giacomelli/Sarteanesi, nella quale è stata documentata attraverso un corposo nucleo di opere la personale visione del paesaggio e della terra che ha accomunato due grandi artisti del Novecento. La mostra è stata poi trasferita nel Museo MAXXI di Roma a cura di Bartolomeo Pietromarchi e successivamente concluderà il suo percorso a Città di Castello negli Ex Seccatoi del Tabacco, sede della Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri a cura di Bruno Corà.

La storia dell’arte presenta spesso dei rapporti e dei confronti resi possibili da relazioni professionali e da legami umani tra persone che si comprendono e riescono a superare il concetto di collaborazione, per arrivare a uno scambio umano e a un incontro creativo, costruendo un dialogo che conduce a risultati inattesi e straordinari nonostante pratichino discipline diverse. È il caso di Mario Giacomelli e Alberto Burri che intorno al 1966 stabiliscono un rapporto di amicizia fondato su una reciproca stima e ammirazione, un rapporto che sfocerà in una ricerca comune come dimostra questa mostra che si propone di mettere a confronto e far dialogare le opere fotografiche e pittoriche di due grandi maestri del Novecento. Tra le opere esposte assumono una particolare importanza le tre serie di Giacomelli Presa di coscienza sulla natura, Storie di Terra e Motivo suggerito dal taglio dell’albero, che vengono messe a confronto con opere di Burri di particolare rilevanza come Combustioni 1965, Cretti 1971, Sacchi, Combustioni su carta e legno. Si è creato in questo modo uno stretto dialogo tra una pittura e una fotografia che hanno in comune un linguaggio “astratto” e “informale”. “Non sembri azzardato – scrive infatti Marco Pierini – leggere in parallelo le ricerche di Giacomelli sul paesaggio e alcuni cicli di Alberto Burri. A uno sguardo indifferente alle categorie e alle convenzioni della critica, apparirà infatti evidente, aldilà di un’epidermica vicinanza formale, l’analoga attitudine a costruire l’immagine come sintesi, astratta riconfigurazione sulla superficie dell’opera di un’unità visiva generata dal medesimo sentimento della natura”.

Le storie di terra e la poetica del paesaggio in Giacomelli

Mario Giacomelli (1925-2000) ha fatto dell’indagine sul paesaggio marchigiano una cifra fondamentale della sua poetica anche se, nella sua lunga carriera artistica, quasi mai si sia allontanato da Senigallia, suo luogo di nascita. Questo artista non ha mai trascurato o abbandonato la riflessione sul paesaggio che lo circondava e che costituiva l’humus nel quale affondavano le sue radici esistenziali e culturali. Egli ha sempre rivendicato una piena libertà d’interpretare la realtà circostante, il diritto di “vedere” quello che gli altri non sono capaci di vedere per poi restituirlo attraverso il filtro della sua particolare sensibilità di poeta dell’immagine e, coerente con questa sua visione artistica, si è sempre proposto come uno straordinario “manipolatore della materia”. Giacomelli, partendo dalla concretezza della realtà presente al suo sguardo, è riuscito a trasformare e a sublimare in senso metaforico in suoi paesaggi, ai quali è riuscito a conferire un forte potere di astrazione, per cui le tracce del reale finiscono per essere lo sfondo delle sue trasformazioni di artefice. «La terra non è più, come una volta, – ha detto Mario Giacomelli – il luogo dove l’uomo sperava e rideva. La terra come la vedo adesso è fatta di segni, di materia, come un quadro di Burri; un mio paesaggio di oggi è più vicino a un suo quadro che alla terra che fotografavo prima, perché cerco il segno, le scritte, i volti come ho fatto negli altri lavori»

Non è un caso che Giacomelli abbia chiamato i suoi paesaggi Storie di terra, perché essi rappresentano una vera e propria rivoluzione, avendo l’autore inventato uno stile caratterizzato dalla voglia di raccontare la terra attraverso quei segni e quelle ferite impresse dall’uomo, le quali rendono il paesaggio irriconoscibile ai suoi occhi ma che diventano anche un grande messaggio d’amore. La terra rivive in Giacomelli come un simbolo di dolcezza e di dolore; si presenta come il contenitore di una memoria individuale e collettiva; diventa la pagina su cui registrare passato/presente/futuro di un’esistenza legata a quel mondo naturale visto come una madre possente e amorosa, dolente e appassionata, capace di custodire il segreto della vita e della morte.

Questi paesaggi, essendo dei contenitori di sentimenti, si mostrano sofferti, scavati, graffiati per caricarsi di richiami ancestrali, di emozioni profonde, per cui i campi, marcati dalla cupa violenza dei neri e incisi dai segni luminosi dei bianchi, diventano un corpo martirizzato dalle macchine ma anche un grembo materno pronto ad accogliere le nostre speranze. Nel tessuto materico di questi terreni, quasi sempre deserti e marcati dalla poetica geometria di segni ricorrenti, capita a volte di trovare un albero solitario come segnale di un’insopprimibile vitalità di una terra che non vuole morire; oppure si può vedere una casa isolata, unico segno di una presenza umana che resiste alle mutazioni del tempo e dello spazio, un porto–rifugio dove cercare per le radici del nostro passato, un luogo simbolico che può ancora costituire una difesa per la nostra umanità, custodire il nostro bisogno di sintonia con una natura non più nemica ma sentita come un elemento vitale.

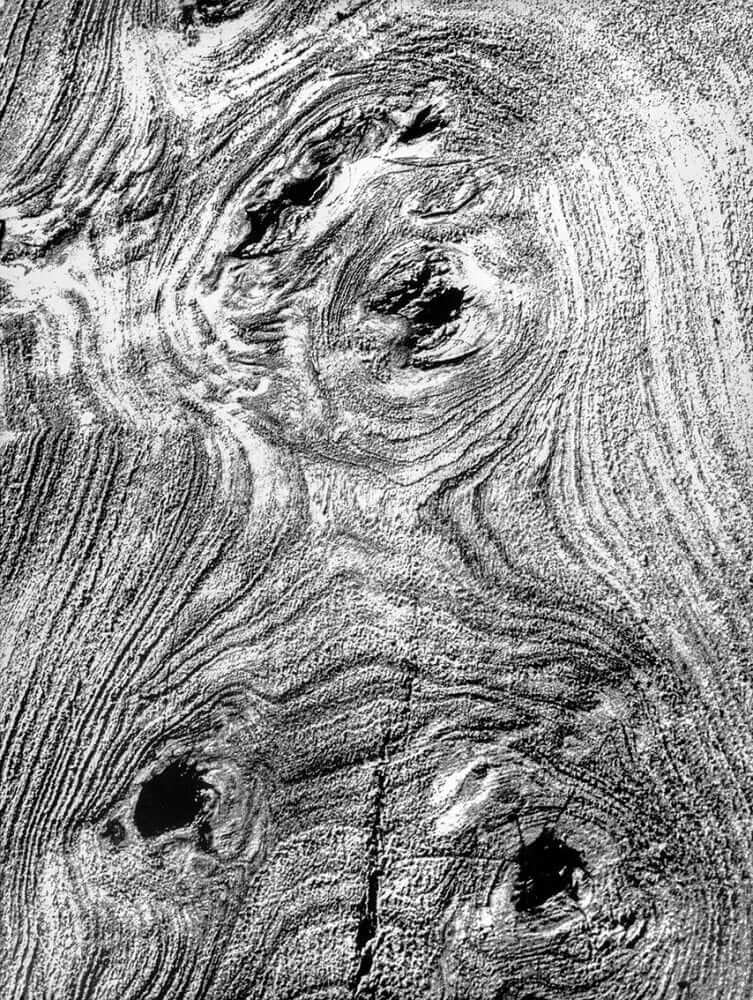

Motivo suggerito dal taglio dell’albero

Questa opera, che occupa una posto di fondamentale importanza nella poetica di Giacomelli, contiene immagini nate sotto l’influsso di sensazioni ed emozioni provate dopo un casuale impatto con la natura: l’autore nel 1967 s’imbatte per caso in alcuni vecchi tronchi d’albero sezionati in tanti dischi e tavole e rimane folgorato dalle sollecitazioni che gli arrivavano da quelle superfici lignee, nelle quali gli sembra di scoprire il vero volto di un ambiente naturale e antropizzato che valeva la pena di rappresentare. Invece di un lavoro sul mondo contadino nasce così un racconto poetico di valore universale, caratterizzato da una totale autonomia rispetto alla sua precedente produzione, pur conservando quella coerenza d’ispirazione e di linguaggio che la collocano con continuità all’interno del panorama artistico di Giacomelli.

Questo affascinante poemetto fotografico, che nasce da un’originalissima invenzione materica, è unico nel panorama della fotografia mondiale e dimostra come l’autore sia ancora una volta un raffinato artefice della fantasia, capace di estrarre dalla superficie di una tavola i significati più nascosti per creare un universo di paesaggi fantastici, di grotteschi figure umane maschili, di volti femminili dolci e appassionati. Attraverso una specie di viaggio nel subconscio, Giacomelli costruisce un percorso narrativo onirico-psicologico che va ben al di là del dato realistico: nella rugosità dei tagli, nell’intrecciarsi delle linee, nelle escrescenze nodose del tessuto ligneo egli individua dei segni che si trasformano in volti, figure e paesaggi, i quali a una prima lettura potrebbero apparire delle immagini chiuse entro una scatola da cui è difficile estrarre il “contenuto”.

Una volta trovato il modo di aprire questo contenitore è tuttavia possibile scoprire che esso racchiude l’umanità stessa compreso lo stesso autore che, mai come in questo particolare momento creativo, si sente all’unisono con Ungaretti, riconoscendosi “una docile fibra dell’universo”, la quale è sufficiente provare qualche rara felicità, vivere qualche illusione, trovare qualche sogno per avere il coraggio di resistere alla tragica dimensione della vita. Egli parte ancora una volta dal dato reale per trasformarlo in una grande metafora dal significato universale: la vita e la morte, lo scorrere inesorabile del tempo e il corrompersi delle cose, facendoci dimenticare l’elemento materico del legno con una operazione di astrazione-sublimazione che attiene alla parte più profonda della sua personalità, quella più difficile da scoprire e da interpretare come già aveva avuto occasione di affermare in alcuni suoi versi: “Che cosa sai della mia anima/e quanto siano profonde le ferite del mio cuore? /Perché ridi, se non sai? /Io cerco di conoscere le cose nascoste”.

La poetica del segno in Alberto Burri

Alberto Burri (1915 – 1995) è uno degli artisti più importanti della corrente informale che si è diffusa a livello internazionale sul finire degli anni Quaranta: in un mondo incerto e sconvolto dalla seconda guerra mondiale, gli artisti avvertono l’esigenza di una nuova modalità comunicativa che rifiuti le forme figurative o astratte per dedicarsi direttamente alla materia attraverso gesti spontanei ed espressivi; se in precedenza l’atto creativo scaturiva da una conoscenza razionale, ora l’operazione artistica è legata unicamente all’atto stesso, al gesto, al rapporto con la materia.

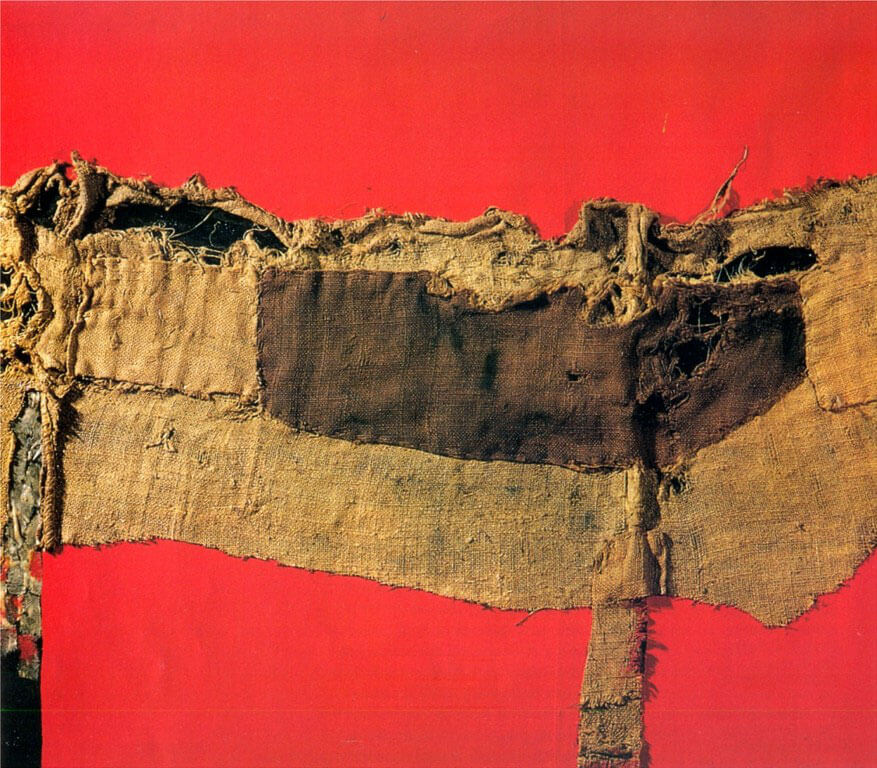

Al suo rientro in Italia dal campo di prigionia negli Stati Uniti dopo aver prestato servizio come medico militare, Burri condivide a Roma uno studio con lo scultore informale Edgardo Mannucci e aderisce nel 1951 alla fondazione del Gruppo Origine composto da Mario Ballocco, Giuseppe Capogrossi e Ettore Colla. Il gruppo si propone di andare oltre l’astrattismo (una corrente considerata manierista e tecnicista) e il figurativo (ormai orientato verso il decorativismo) per andare alla scoperta di forme elementari, di un uso di mezzi semplici e di colori violenti. Da quel momento tutta la ricerca di Burri è indirizzata verso la materia da utilizzare come uno strumento dal grande impatto comunicativo: comincia a lavorare su sacchi di juta, ferri, argille, catrami, plastiche bruciate, legni, ottenendo sempre risultati suggestivi e dal forte impatto visivo. Burri fa della materia squarciata, strappata, bruciata, bucata e composta in maniera pittorica la protagonista delle sue opere, utilizza la materia per esaltarne i valori tattili e cromatici, per alludere a quello che viene definito un “intricato e indefinito germogliare di vita”.

Negli anni Cinquanta i “Sacchi” diventano la sua serie più famosa. Si tratta di comuni sacchi di juta rattoppati e ricuciti, poi applicati su una tela di solito rossa o nera, opere che oggi sono considerate dei classici della storia dell’arte, ma che nel 1952 furono rifiutate dalla Biennale Venezia e che al loro apparire suscitarono feroci critiche come quella del critico Marziano Bernardi, il quale sulla Stampa dichiarava: «I pezzi di tela di sacco bucati, non entreranno nell’arte neppure tra mille anni, poiché sono solo buffonate». Nel 1953, dopo la sua prima personale americana, le opere di Burri furono esposte nel prestigioso Guggenheim Museum di New York e in altri musei statunitensi, conferendo all’artista un riconoscimento internazionale, indicandolo come il più significativo esponente italiano dell’Informale di tendenza materica. Il parallelismo con le opere di Giacomelli appare evidente, oltre al riconoscimento di reciproche influenze dichiarato più volte dai due artisti, che hanno lasciato un segno fondamentale nella storia dell’arte del Novecento. Nella pittura materica di Burri troviamo lo stesso tormento interiore, lo stesso senso di drammatica visione della vita, lo stesso bisogno d’intervenire in modo personale sulla materia per passare dal particolare all’universale, un modo di essere che troverà un parallelo di originale valore internazionale solo nelle opere di Lucio Fontana.