Il trionfo di Mefisto nel “Faust” a Venezia

di Andrea Zepponi

10 Lug 2021 - Commenti classica

Successo di tutti i componenti dell’esecuzione vocale e scenica, in special modo al Méphistophélès di Esposito e alla Marguerite della Remigio per il Faust di Gounod al Teatro La Fenice di Venezia.

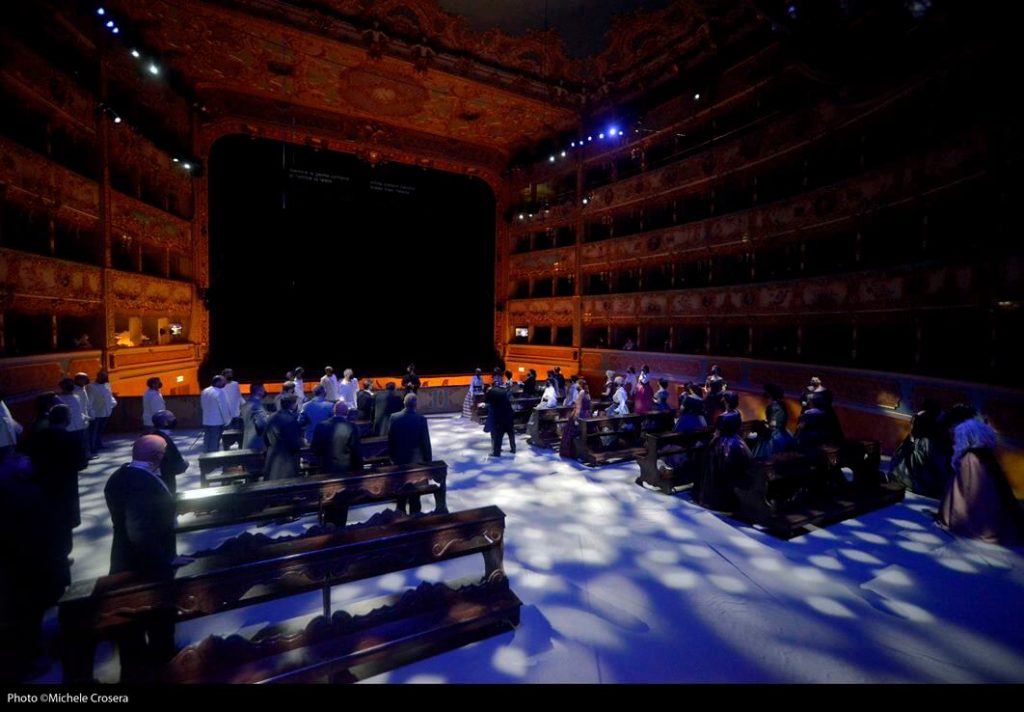

(Photo ©Michele Crosera)

Venezia, Teatro La Fenice – Il problema dell’allestimento scenico del Faust gounodiano consiste soprattutto nel superare i diversi problemi di uniformità drammatica e di coerenza di stile di un’opera composita, non certo per le parti riguardanti il contrasto, abbastanza scenicamente funzionale, tra elemento euforico (ballabili, aria dei gioielli, idillio Faust – Marguerite – redenzione finale, ecc.) e disforico (scena del vitello d’oro, notte di Walpurga, morte di Valentin, morte di Marguerite, ecc.), ma per quanto riguarda la stessa figura di Mefistofélès che presenta invero nell’opera una condotta umana troppo umana. Non a caso l’opera italiana, a differenza del melodramma d’oltralpe, ha sempre mantenuto una comprensibile ripulsa e diffidenza dalla rappresentazione del soprannaturale e, se lo ha fatto, per vari e astringenti motivi, non ha mai sfiorato il ridicolo perché non ha mai confuso o livellato i due piani, quello umano e quello sovrumano, cosa che nell’opera di Gounod, e non solo, avviene, ahimè, troppo spesso: ciò pone al regista il problema di rendere credibile dopo ogni singola “demonofania”, pure fornita musicalmente di ogni dignità infernale, un demone che in vari momenti dell’opera assuma un carattere non tanto diverso da quella di un folletto buontempone, un mazzamurello la cui presenza ironico-sarcastica si colloca non tanto oltre la scia di un Don Giovanni che scherza con Leporello, con la differenza che il tombeur des femmes spagnolo non è una creatura preternaturale: un esempio per tutti è la scenetta seduttiva del principe degl’inferi sceso al rango di zuzzurellone che si attarda a schermirsi dalle brame carampane dell’attempata Marthe. Dispositivo senz’altro divertente per un pubblico borghese (piuttosto digiuno di Goethe e non solo) alla prima dell’opera al Téâtre Lyrique di Parigi del 19 marzo 1859, che subiva questa feroce miscela di registri – d’altronde Gounod non ha certo attinto lo spessore metafisico del Faust goethiano – e, visto che il pesce puzza dalla testa, è assai difficile per una regia attribuire coerenza allo statuto diavolesco di Mefistofele e far mantenere la stessa aura sulfurea anche al suo protetto rispettando i limiti della trama: l’inferno che doveva spalancarsi nella rappresentazione del 27 giugno scorso alla Fenice di Venezia alle ore 18 è arso abbastanza ma a spese della decostruzione della trama originale. La mancata redenzione di Margherita, il cui cadavere viene trascinato dall’anima implacata del fratello Valentin, non bastava a far trascendere la costante impressione di immanenza sparsa per tutta l’opera dalla regia con scene e costumi di Joan Anton Rechi, il quale, seppure abbia messo in campo un’idea densa di potenzialità teatrali, quella di usare il vasto pavimento della platea come un enorme specchio affinché vi si riflettessero le luci elaboratissime e davvero eloquenti di Fabio Barettin, ha deciso di prendere come modello totale il film Senso di Luchino Visconti le cui prime scene si svolgono proprio alla Fenice di Venezia: allora crinoline, redingote, cappelli a tuba per tutti, anche per il demone che non cambiava mai la mise azzimata da marchese Ussoni, cugino della contessa Serpierie candide divise austriacanti per il coro dei militari. Immancabili banchi da chiesa, orpello ormai assodato nelle regie faustiane, ora delimitavano la scena a mo’ di percorso tra loci scaenici tutti da immaginare (la fiera, l’osteria, il giardino di Margherita, la camera di Margherita, la prigione di Margherita, ecc.) ora la componevano per far individuare l’ambiente chiesastico ricreato soprattutto dalle luci che disegnavano enormi rosoni simulando la luce filtrata di vetrate variopinte, complice la circolarità del teatro, e proiettando un sottile ricamo su tutte le superfici dello stesso. L’immenso spazio scenico costituito, per le ben note ragioni di distanziamento pandemico, da platea e dal palcoscenico, era appena sfruttato per scandire diversi piani crono-ontologici: nessuna diavoleria è imperversata nella scena dell’osteria dove Mefisto evoca il vitello d’oro e predice il male a tutti, tantomeno nella notte di Walpurga quando lo spettatore avrebbe dovuto conturbarsi per l’unica ballerina discinta in panier conico che si rotolava e strofinava addosso a Faust fomentata dal compiacente Mefisto e incitata dal crocchio delle comari in crinolina e di buoni borghesi che emergevano dall’oscurità costellata da luci maliziose e ammiccanti: l’orrorosa tregenda si trasformava in un maligno gioco di società teso a far perdere la fedeltà di Faust a Marguerite. Se la demonofania mancata della prima scena ha il suo perché nell’originale goethiano – Mefistofele seduto fin dalle prime note dell’opera sull’ultimo banco da chiesa si manifestava a Faust senza effetti speciali e neanche uno era escogitato per il ringiovanimento di Faust in scena, che so, il nascondimento della parrucca canuta (forse per non far pensare che da un momento all’altro venisse lanciata in aria per esultanza della ritrovata giovinezza con un sonoro “jahoooo!”), ma soltanto la perdita delle stampelle – nella prima scena dell’atto secondo Mefistofele aveva di che assumere i tratti di un Nosferatu cacciato con la croce e il rosario nonché nel quarto abbrancare un ragazzo con voracità imprecisata e tutta la spettacolarità infernale veniva dirottata nella scena dell’osteria dove si scopriva l’immenso specchio del pavimento plateale su cui si riflettevano luci arroventate mentre i coristi si dimenavano nel ballo satanico. Del resto l’appassimento dei fiori tra le mani di Siebel ci si è rassegnati da tempo a non vederlo più realizzato sulla scena neppure in modo simbolico.

L’allestimento sembrava all’apparenza scevro di aggressioni alla struttura della trama originale eppure il regista è entrato potentemente e ideologicamente nel tessuto drammatico di un boccone così ghiotto come il Faust del cattolico e benpensante Gounod per graffiarne il messaggio usando i soliti veicoli dello psicologismo e dell’ambivalenza mascherata da polisemia scenica protesa al sospetto peloso verso i valori della famiglia e della società cui, in fin dei conti, veniva imputato tutto il male occorso ai protagonisti: la possessività nei confronti della sorella del pio Valentin si rivelava una brama incestuosa repressa che il militare manifesta in extremis prima di morire e Marguerite, disonorata, assassina di suo figlio, ergastolana e, infine, emarginata delirante, ben al là di redimere se stessa e Faust, nella scena della prigione, calata ciclicamente nella stessa forma chiesastica del primo atto (leggi: la chiesa diviene un carcere), dopo aver danzato languidamente con il demone nel momento del delirio, si taglia le vene con la lama consegnatale dallo stesso e muore finalmente libera dai guai, tutt’altro che sauvée, mentre Mefisto trascina per i capelli all’inferno l’impotente Faust. Il suo trionfo non poteva essere più completo e così l’ennesimo stravolgimento di una trama dove l’elemento cristiano cattolico non può e non deve prevalere.

Le scene migliori della recita si sono rivelate decisamente quelle con Margherite e con Faust in cui le dinamiche della passione e della seduzione erano sbalzate dalla regia in modo efficace: nella scena della cosiddetta aria dei gioielli, Je voudrais savoir… Il c’etait un roi de Thulè giocata dal soprano Carmela Remigio nella pienezza dei suoi mezzi espressivi – i suoni “fissi” arcaizzanti idonei ai tratti ancestrali della ballata – e nello splendore di costumi e gioielli di scena che ne hanno valorizzato le movenze smaglianti; la particolare forma di agilità richiesta per il valzer cantato ha messo in risalto tutta la natura vocale dell’artista che usa lo straordinario registro medio grave senza scendere di petto e lo raccorda con magistrale equilibrio con il settore acuto dimostrando che un fraseggio funzionale alle dinamiche prescritte lo è anche alla tenuta tecnica proprio come il lato interpretativo e quello tecnico sono due facce della stessa medaglia. Lo slancio passionale della recitazione rende giustizia al fatto che Marguerite è pur sempre una tragédienne, anche se alla fine viene redenta (ma non in questa occasione). Stessa eccellenza per la voce tenorile di Ivan Ayon Rivas il quale ha interpretato un ruolo trapunto di difficoltà del canto idiomatico francese (di cui pur qualcosa gli sfugge), per le dinamiche dei pianissimi richiesti su tessitura acuta alla voce e per il suo fatidico slancio nel Salut demeure chaste e pure! al cui acuto finale la perorazione del violino obbligato concertante ha ceduto la palma per una lieve mancanza di tenuta dello strumentista. Il grande affiatamento con la voce del soprano non era paritetico allo spessore scenico che delimitava un Faust deprivato della coscienza senile. Sensibili interpretazioni recitanti sono state quella del baritono Armando Noguera con il suo Valentin dal timbro alquanto tenorile e quella di Paola Gardina, mezzosoprano dugazon dalla pronuncia vocale spiccata, valorizzati entrambi dallo squisito contorno comprimariale di William Corròin Wagner e di Julie Mellor nella parte diMarthe Schwertlein. Discorso a parte va fatto per la vocalità di Alex Esposito in Méphistophélès il quale è un bassodalle ampie capacità belcantistiche da cui attingere la vena ironica e sarcastica per il ruolo da vilain con una cavata di suono vocale notevole in ogni registro in cui doveva ruzzare l’impronta caprina del diabolico personaggio purtroppo espunto dalla regia per collocarlo sullo stesso piano ontologico degli altri. La direzione orchestrale del M° Frédéric Chaslin,sul podio collocato in cornu dextero rispetto al palcoscenico per ottimizzare la spazialità di suono tra solisti e strumenti, ha convinto per la nettezza timbrica, il severo stacco di tempi dalla sintassi eloquente senza alcuna concessione alla tradizione di maniera soprattutto nei ballabili e nella tenuta delle parti corali, dirette capillarmente da Claudio Marino Moretti, in dialogo con l’Orchestra del Teatro La Fenice: la conoscenza del repertorio francese e del suo carattere composito rende imbattibile il gesto di Chaslin per quest’opera di cui ha scandito musicalmente la natura e le possibilità drammatiche. Di qui l’innegabile e conclamato successo proporzionale a tutti i componenti dell’esecuzione vocale e scenica, in special modo al Méphistophélès di Esposito e alla Marguerite della Remigio.

FAUST

- dramma lirico in cinque atti

- libretto di Jules Barbier e Michel Carré

- dal poema omonimo di Johann Wolfgang von Goethe

- musica di Charles Gounod

- prima rappresentazione assoluta:

- Parigi, Téâtre Lyrique, 19 marzo 1859

- copyright ed edizione: Choudens/Wise Music Group

- rappresentante per l’Italia: Casa Musicale Sonzogno di Piero Ostali, Milano

Personaggi e interpreti

- Doctor Faust Ivan Ayon Rivas

- Méphistophélès Alex Esposito

- Marguerite Carmela Remigio

- Valentin, un soldato, fratello di Marguerite Armando Noguera

- Wagner, allievo di Faust William Corrò

- Siébel, amico di Valentin Paola Gardina

- Marthe Schwertlein, domestica di Marguerite Julie Mellor

- maestro concertatore e direttore: Frédéric Chaslin

- regia, scene e costumi: Joan Anton Rechi

- light designer: Fabio Barettin

- Orchestra e Coro del Teatro La Fenice

- maestro del Coro: Claudio Marino Moretti

- ballerini Giulia Mostacchi, Gianluca D’Aniello

In lingua originale con sopratitoli in italiano e in inglese; nuovo allestimento Fondazione Teatro La Fenice.